Travaux universitaires

Schwerdtner, Karin — Le goût des lettres. Entretiens sur l'écriture (adressée)

Paru dans Presses universitaires de Rennes, pages 51-72, janvier 2024.

- Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2024

- EAN : 9782753595866

- 216 pages

- Prix : 20 EUR

À l'ère du numérique, le courrier se fait de plus en plus rare, mais le texte épistolaire séduit encore. Que peut un livre empruntant la forme d’une lettre, exploitant des correspondances originales ou interpellant ouvertement la lectrice, le lecteur ? En quoi le geste d’écrire des lettres peut-il convenir aux écrivaines et aux intellectuelles en France aujourd’hui ? Que signifie de destiner à autrui chaque mot qu’elles tracent ? À qui s’adressent-elles ? Comment, et à quelles fins, sont-elles amenées à s’exprimer ainsi, que ce soit de façon directe ou par un personnage fictif ?

C’est pour répondre à ces quelques interrogations que Karin Schwerdtner s’est entretenue avec quinze femmes, écrivaines, chercheuses, intellectuelles, sur leurs projets, leurs initiatives, leur goût des (belles-)lettres.

Avec Arlette Farge, Annie Ernaux, Michèle Lesbre, Maryline Desbiolles, Lydia Flem, Leïla Sebbar, Hélène Gestern, Christine Montalbetti, Lydie Salvayre, Camille Laurens, Marie Nimier, Linda Lê, Laurence Tardieu, Colombe Schneck et Sylvie Le Bon de Beauvoir.

Blanchot, Floriane — Pratique et théorie de la création littéraire : du pastiche à l'écrit personnel

Paru dans Littératures. Université Toulouse le Mirail, numéro 2023TOU20059, pages 13-19, 74, 77,151, 178, 199, 202-205, 223-224, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252-273, 283, 285, 299, octobre 2023.

L'intégralité du texte est consultable à cette adresse :

https://theses.hal.science/tel-04434527v1/file/Blanchot_Floriane.pdf

Thèse dirigée par Isabelle Serça, Université de Toulouse II Jean Jaurès

À propos des Confidences : " Sans comparer Marie Nimier à une plante verte, elles ont tout de même en commun « d’entendre à leur façon ». Ainsi, la confidence qui est entendue n’est pas exactement celle que nous lirons. Et alors que la narratrice n’entendait plus la confidence de Lucas, elle coupe court à ce témoignage pour prendre le temps de se concentrer à nouveau. La plante verte ne fait pas alors que filtrer l’air ; et narratrice et plante semblent, d’une même énergie, filtrer la confidence. Ainsi, la voix de Marie Nimier peut être perçue par le lecteur, en tant que ligne directrice del’œuvre et ce, malgré les voix multiples des confidents."

"Le processus créatif de Marie Nimier pourrait se décrire ainsi : lui vient en premier lieu une scène qu’elle écrit au fil de la plume. Cette scène est ensuite attachée à une personne et le personnage prend corps. Pour finir, cette scène vient s’ancrer dans un projet et le récit-cadre prend alors forme à son tour. Des mots ou des listes de mots occupent la marge. Dans le brouillon daté du 16 janvier, par exemple, nous pouvons lire « aseptisé » et « aridité ». Ces mots ne sont pas des directives sur le fond ou sur la forme que doit prendre le texte. Ils arrivent aux oreilles de Marie Nimier et elle les note pour ne pas les oublier et pour, peut-être, les insérer dans les versions antérieures du texte. Cette façon de travailler nous confirme qu’elle est bien un auteur qui fonctionne avec ses oreilles plus qu’avec la vue et qui pallie sa cécité par une image réelle, tandis qu’elle avance dans la construction du texte avec des sonorités et des mots qui, bout à bout, composent l’air de la musique."

Lisa Connell — Review about Marie Nimier: Le sujet et ses écritures

Paru dans H-France Review volume 22, numéro 41, pages 1-5, janvier 2022.

Avec l’aimable autorisation de l’autrice (lconnell@westga.edu ) vous pouvez consulter l’intégralité de l'article à cette adresse : https://h-france.net/vol22reviews/vol22no41_Connell.pdf

This book promises to appeal to longtime readers of Nimier as well as newcomers to her writing. The collection of well-written essays offers creative and compelling readings of Nimier’s work that can serve to introduce readers to the author’s contributions to the field of autofiction, gender, and memory, to name only a few themes, or prompt new areas of inquiry for established researchers of her work. What is more, the inclusion of creative works not only allows readers to discover Nimier’s newest texts, but also reflects the creative energies of an author whose writing project includes song, theatre, and dance. The volume balances the delicate undertaking of paying homage to and shedding critical light on Nimier’s books. Above all, it demonstrates the protean nature of her work and the dynamic readings her books, be they her first novels or most contemporary pieces, continue to inspire.

Murphy, Carol J. — Nature, a love story : Marie Nimier's éco-critique in La Plage

Paru dans Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group, janvier 2021.

Marie Nimier’s recent fiction highlights the importance of natural ecology in the fictional protagonist’s search for self and for reparations with the past. In La Plage (2016), the juxtaposition of the Anthropocene’s disastrous destruction of nature with the emotional catastrophes of a heroine known to the reader simply as “l’inconnue” provides the background for a story of healing and redemption. Among the many aspects of the text that metaphorize its subject—the search for a new language, the return to a metaphorical Garden of Eden of childhood, reassemblages of relationships in the past and present—, is that of the protagonist’s emergence as a “terrestrial” in Bruno Latour’s sense of the word, that is, as part of a network of actors engaged in saving the planet. Through a process of deterritorialization on the “plage,” equated with the “page,” she discovers a renewed, hopeful language and a belief in love. A story of re-writing, re-living, and re-building one’s memories in and with nature leads to a regeneration of the human belief in a future for the planet.

Marie Nimier’s recent novels, Photo-Photo (2010), La Plage (2016), and Le Palais des orties (2020)1 highlight the role of a natural ecology in a protagonist’s search for reconciliation with a traumatized self that leads, often, to reparation with a troubled past. La Plage, in particular, places the natural world at the heart of the heroine’s quest by juxtaposing her personal catastrophes with those wrought by the Anthropocene on the planet

Gascoigne, David and de Medeiros, Ana, eds — Marie Nimier: Le sujet et ses écritures / The Self in the Web of Language

Paru dans Peter Lang Verlag, numéro 142, pages 1-300, janvier 2021.

Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Wien: Peter Lang, 2021. xii + 300 pp. Notes, bibliography, and index. $67.95 U.S. (pb). ISBN 9781800791954; $67.95 U.S. (eb). ISBN 9781800791978.

https://www.peterlang.com/document/1063411

Une énumération des contributions se trouvent dans l’excellent compte-rendu de ce volume par Lisa Connell paru dans H-France Review.

Ce volume présente quatorze études critiques sur l’œuvre de Marie Nimier, rédigés soit en français, soit en anglais, dont certains ont leurs origines dans des communications du colloque Marie Nimier qui a eu lieu à Londres en juin 2017. Y figurent en particulier quelques lectures de ses écrits de la dernière décennie: Je suis un homme, La Plage, Les Confidences. À ces travaux d’universitaires s’ajoutent deux inédits de Marie elle-même.

«This diverse collection casts much-needed light on Marie Nimier’s corpus and does full justice to the complexity and richness of Nimier’s writing.» (Professor Siobhán McIlvanney, King’s College London)

Marie Nimier’s writing abundantly exemplifies this «return of the subject» in the rich diversity of the fifteen novels she has published since Sirène in 1985, blending fiction and life-writing. Her narrators/protagonists typically strive to achieve forms of agency which are made possible, yet also threatened, by the ostensible «givens»: heritage, memory, gender, relationships, desire, social environment and, not least, language itself. This volume explores central aspects of self and subject in her oeuvre to date and includes two short stories which Nimier formally publishes here for the first time, one with an English translation.

Vignes, Sylvie — Le corps féminin au prisme des contes dans l’œuvre de Marie Nimier : Sirène, L’Hypnotisme à la portée de tous, Domino et La Reine du silence

Paru dans Littératures, numéro 85, janvier 2021.

https://journals.openedition.org/litteratures/3426

En écho au titre Corps du roi, que Pierre Michon entendait très clairement au pluriel, on pourrait parler des « corps de la reine » dans l’univers de Marie Nimier. Deux de ses titres font d’ailleurs entendre, au moins phonétiquement, le mot « reine », la narratrice de Sirène conjoint les deux surnoms de « Reine du silence » et de « Sirène des pompiers », et son tout dernier roman, à paraître, fait aussi lire le mot « reine » à l’intérieur du mot « sérénité ». Royauté dérisoire et piégeuse, en l’occurrence, conférée par la diabolique intelligence paternelle, hybridité et vulnérabilité manifestes ; sérénité à conquérir de haute lutte, contre les fantômes du passé : nous nous sommes appliquée à montrer à quel point la représentation du corps féminin, dans trois romans de Marie Nimier – Sirène, L’Hypnotisme à la portée de tous, Domino – et dans son célèbre récit de filiation La Reine du silence, est placée sous le signe des contes et relève de l’inconscient.

Dusaillant-Fernandes, Valérie — Ecrire les blessures de l'enfance

Paru dans Editions Peter Lang, janvier 2020.

En savoir plus

Pour voir le livre, c'est ici !

À la croisée de la littérature, de l’analyse du discours, de la psychanalyse, de la psychologie et des théories sur le trauma, Écrire les Blessures de l’enfance. Inscription du trauma dans la littérature contemporaine au féminin explore en détail l’inscription textuelle des traumas de l’enfance à travers l’étude d’œuvres autobiographiques et autofictionnelles d’auteures reconnues telles que Chantal Chawaf, Chloé Delaume, Marguerite Duras, Marie Nimier aux côtés de nouvelles voix comme Béatrice de Jurquet et Colette Mainguy. Vers quelles stratégies textuelles et quels procédés littéraires se tourner pour témoigner de la nature obsessionnelle du trauma? Le passage à l’écriture et à la remémoration des souvenirs permet-il à l’écrivaine de sortir de l’impasse mentale causée par l’événement traumatique? Cet ouvrage examine différentes représentations du trauma et propose de nouvelles perspectives ainsi que des réponses et des réflexions sur cet aspect de l’écriture des femmes qui s'avère être un espace propice pour révéler des histoires de honte, de culpabilité et de violence.

Tanette, Sylvie — La littérature au plus près des sensations – sur Le Palais des Orties de Marie Nimier

Paru dans AOC, numéro 22 octobre, janvier 2020.

Article disponible en ligne à l'adresse suivante :

https://aoc.media/critique/2020/10/21/la-litterature-au-plus-pres-des-sensations-sur-le-palais-des-orties-de-marie-nimier/

Voilà plus de trente ans que Marie Nimier écrit. Des romans, de l’autobiographie, de l’autofiction, des pièces de théâtre, des chansons, des albums pour enfants. Son œuvre romanesque se distingue par une grande maîtrise, une virtuosité dans la structure narrative, une capacité à échafauder des romans déconcertants qui échappent souvent aux classifications.

Le Palais des Orties est un texte qui peut se lire à plusieurs niveaux. Au-delà du suspense, au-delà de la description des bouleversements intimes qui vont transformer Nora, il propose une plongée dans un milieu social peu mis en scène en littérature, auquel Nimier sait conférer une vraie complexité.

Uwe, Christian (University of Minnesota) — Trois versions du rien

Paru dans Marie Nimier : L'écriture et son double, pages 119-135, janvier 2019.

Actes du colloque organisé à l'Institut catholique de Lyon (UCLY faculté de lettres modernes) les 13 et 14 avril 2016

La Reine du silence s’ouvre sur une scène d’accident qui conduit la narratrice à un curieux aveux : « Il n’y a rien à raconter. » Force est pourtant de constater que ce rien où l’on craindrait voir le récit sombrer, à peine entamé, n’empêche pas la narratrice de trouver quelque chose à dire. L’écriture part ainsi à d’un silence fécond et c’est ce paradoxe que l’on situe au principe de l’œuvre de Nimier. Du rien qu’on y observe on peut donner trois manifestations qui vont de la cassure des personnages jusqu’à l’écriture de cette cassure en passant par l’expérience d’un langage vidé de sens. On constate alors que d’un rien à l’autre, d’une insignifiance à sa redite, le travail d’écriture se donne comme le lieu où s’accomplit une singulière alchimie du sens.

De Larquier, Jeanne-Sarah — Les confidences

Paru dans French Review, pages 226-227, janvier 2019.

Ni roman, ni recueil, ni récit, ni fiction, ni rapport, ni nouvelles, cet ouvrage transcende agilement les genres avec son “machin autour des confidences”

pour faire converger transcription, description, inscription, prescription,

souscription et même proscription. Loin de n’être qu’une suite de confessions accolées

les unes aux autres et sans aucun rapport entre elles, le texte s’harmonise grâce à la présence de la narratrice qui y injecte une encre réceptive et qui façonne un pan

kaléidoscopique de notre imaginaire.

Gascoigne, David — Word and Gesture: Marie Nimier's Vous dansez? as Hybrid Text

Paru dans Forum for Modern Language Studies, numéro 55:3, pages 269-279, janvier 2019.

ed. Áine Larkin, Intermedialities: Dance in Modern and Contemporary French Culture (special issue)

A novelist with a long-standing involvement in the performing arts, Marie Nimier published in 2005 Vous dansez?, a collection of nine short fictional texts written as part of a collaborative venture with the dancer-choreographer Dominique Boivin to form the basis for a series of performance pieces. The intensity and sustained interaction between writer and dancers which informed these writings confers on them a particular transgeneric status, termed here ‘choré-récits’, as texts originally for dance performance and now for reading. The accounts emerging from interviews with the dancers about the factors shaping their career and their art frequently laid bare the constraints, both personal and professional, which through dance they sought to express or transcend, a feature which resonates with Nimier’s own abiding exploration of social, familial and interpersonal politics. More fundamentally, the hybrid focus of the collection nourishes a sustained and suggestive reflection on the relationship between verbal and gestural language and art.

Gascoigne, David — Anatomie d'un chœur, ou le théâtre de Dionysos

Paru dans ed. Christian Uwe, Marie Nimier: L'écriture et son double Paris, L'Harmattan, numéro Paris, L'Harmattan, pages 45-65, janvier 2019.

Par ses procédés de ‘mise en scène’ et de théâtralité, Anatomie d’un chœur, troisième roman de Nimier, s’annonce comme une sorte de comédie qui raconte l’heureux aboutissement d’un amour adultérin et la réalisation réussie d’une œuvre musicale faussement attribuée. Au-delà de ce jeu de mensonges publiques et de passions authentiques se révèlent les rouages de la création artistique et de la recherche de la plénitude personnelle. Les trajets suivis par les principaux personnages passent par un milieu débordant de désirs fluctuants, souvent dissimulés ou inavoués, qui finissent par animer un drame à fortes résonances mythiques qui semble exiger un tribut à payer aux puissances maléfiques, le versant noir nécessaire à l’issue heureuse sur les plans esthétique et passionnel.

Milne, Lorna — Intertextual doubling in Je suis un homme: Modiano, Morricone and Nimier

Paru dans Conférence MMLA (Midwest Modern Language Association), numéro Novembre, janvier 2019.

Marie Nimier’s Je suis un homme has received little critical attention to date, but deserves close analysis in particular for its rich network of intertextual references to (amongst others) Joyce, Diderot, Modiano and Nimier herself. Such ‘palimpsestuous’ allusions (Genette) enjoin the reader to keep in mind two texts at once and thus to ‘lire double, comme parfois on voit double’ (Lecarme).

This paper will concentrate on two brief, apparently casual references in Je suis un homme to Modiano’s Les Boulevards de ceinture and La Place de l’étoile, both of which feature a cast of double agents and dual personalities as well as the fractured relationship between a father and son. Our analysis will demonstrate that the Modiano intertexts present us with a ‘doubling’ not only of Nimier’s protagonist and his father, but also (allusively, subtly, indeed ‘silently’, for the relevant aspects of the intertext are entirely implicit) of the author herself and her problematic father, Roger. Juxtaposing this finding with one further, unnamed intertext (Il était une fois dans l’Ouest), we shall consider Nimier’s intertextual strategy as a form of revenge for her father’s famous question ‘Que dit la Reine du Silence?’.

Vignes, Sylvie — Les corps de la Reine

Paru dans Conférence MMLA (Midwest Modern Language Association) , numéro Novembre, janvier 2019.

En écho au titre Corps du roi, que Pierre Michon entendait très clairement au pluriel, nous proposons le titre « Les Corps de la Reine » pour explorer les représentations du corps dans le premier roman publié par Marie Nimier et dans son récit de filiation, publié une vingtaine d’années plus tard. Dans ces deux titres, on entend d’ailleurs, au moins phonétiquement, le mot « reine » et la narratrice de Sirène conjoint d’ailleurs les deux surnoms de « Reine du silence » et de « Sirène des pompiers ».

Les deux premiers prénoms officiels de cette narratrice sont Marine et Céline, mais elle y entend « Marine c’est Line ». Line étant le prénom préféré de sa mère et Marine celui que son père souhaitait qu’elle porte, on peut lire dans cette double postulation contradictoire entre père et mère une menace de tension semblable à celle que doit assumer puis dépasser le saint Julien de Flaubert. En outre, Marine, si proche du prénom de l’auteure, fait référence à un corps aquatique, tandis que Line fait référence à un corps terrestre : le roman nous apprend en effet qu’en Bretagne le lin, considéré comme la suprême panacée, se prononce « line ».

Nous nous intéresserons à ce dédoublement en tentant de montrer à quel point, dans ces deux ouvrages, la représentation du corps est placée sous le signe des contes et relève de l’inconscient.

Murphy, Carol J. — Marie claire, Marie obscure:’ Optical Illusions in Photo-Photo

Paru dans conférence MMLA (Midwest Modern Language Association) à Chicago, numéro Novembre, janvier 2019.

In Photo-Photo, published in 2010, Marie Nimier stages the play of binaries through a series of ocular metaphors. As the title suggests, both semantically and typographically, the two photos that bookend the text stage the hyphen as an in-between space of two framed representations. A stylistic departure from her preceding novels, Photo-Photo teems nonetheless with techniques familiar to Nimier readers: doubles, mortality, fragile identities, paternal figures, and mirroring meta-textes and mises en abyme, to name just a few. Multiple frames in this novel express these themes, including the polar or detective story, not only as emblem of a search for identity (the “I”) but also, here, as ocular metaphor (“private eye”), a quest for a new “optique” or angle on enigmas troubling the narrative voice. A second frame concerns Freud’s essay on the uncanny. Numerous allusions in the novel to death, doubles, dolls, evil eyes, and childhood fears embed Freud’s essay as an overdetermined intertext. The third major frame is both thematic and structural. The kaleidoscope, a scientific instrument of optics but also magical toy, serves as metaphor for the aesthetic form of the narrative and its attempts to create new assemblages from bits and pieces of other texts, rendered in bursts of colors, shattered words, and narrative and lexical fragments. The kaleidoscopic turn of the novel casts new angles of vision on the play of identity and difference, the unseen and the unsaid.

Termite, Marinella — La double vie des plantes : le vivant selon Marie Nimier

Paru dans Conférence MMLA (Midwest Modern Language Association), Chicago, numéro Novembre, janvier 2019.

Voir également, de la même autrice, "Le sentiment végétal, Feuillages d'extrême contemporain" aux éditions Quodlibet Studio (septembre 2014). Il est question de Marie Nimier pages 57 et 62.

Voir également, de la même autrice, "Le sentiment végétal, Feuillages d'extrême contemporain" aux éditions Quodlibet Studio (septembre 2014). Il est question de Marie Nimier pages 57 et 62.

Pourquoi faire pousser un imaginaire végétal à l’époque de la rapidité et de l’immédiateté ? Comment échapper aux pièges du virtuel et rendre solide la précarité ? Loin d’une approche descriptive, symbolique ou fonctionnelle, la reconfiguration des ressources du végétal dans les lignes des écrivains d’aujourd’hui interroge de près le littéraire. Le sentiment végétal fleurit là où le vivant en danger ne peut se mettre à l’abri qu’en revenant au plus près de sa source. De l’herbier au bouquet, sans négliger l’impact avec les clairières, cette résistance met à l’épreuve la main verte de toute écriture. Elle explore sa capacité d’herboriser pour toucher l’authenticité de l’essentiel, garantie de la profondeur, propre au littéraire.

La condition du vivant représente de plus en plus un souci scriptural chez Marie Nimier. Face à l’animalité et à la minéralité qui permettent l’exploration tant des ressources que des limites de la matière afin de s’approcher de l’humain, l’imaginaire de cette écrivaine est attiré par le végétal au moment où il s’agit de constituer un « réseau bio » capable de configurer une « autre » vie possible et de rendre compte de toute cohabitation entre les espèces. La complexité des relations se traduit ainsi en effet littéraire lorsque les détournements, les changements de posture et la souplesse narrative défient l’immobilité des mécanismes identitaires – comme dans le cas d’une mine, espace de l’inanimé et source de vie à la fois, ou de la plage aux prises avec la notion d’invisible, comme dans l’exemple des animaux parlants et notamment dans la végétalisation des configurations spatiales. Dans ce contexte, les plantes jouent un rôle essentiel et controversé qui, entre présentation et représentation, végétal et végétatif, interroge une écriture attentive à la dimension précaire de l’existence humaine. Pourquoi ces pages ont-elles recours à une main verte pour rendre l’impact avec l’humain? Cette communications vise à analyser le statut du végétal dans les romans de Marie Nimier en tenant compte de toutes ses ramifications et à en saisir la spécificité dans le cadre d’un poétique des doublures qui dévoile la sensibilité d’un univers vert sous toutes ses facettes et avec toutes ses implications problématiques.

Samson, Flavie — L'écriture de soi : Langage et quête de sens dans l'oeuvre de Marie Nimier

Paru dans Marie Nimier : L'écriture et son double , pages 102-117, janvier 2019.

Actes du colloque organisé à l'Institut catholique de Lyon (UCLY faculté de lettres modernes) les 13 et 14 avril 2016

Nous nous disons libre dans notre manière d’utiliser notre langue. Tout du moins nous en avons l’impression alors que nous connaissons des situations contradictoires à cela. On se rend compte de problèmes de compréhension au sein de nos discussions quotidiennes, car derrière l’emploi de mots commun nous ne mettons pas le même ressenti, le même sentiment, le même sens.

Ainsi, à travers un discours déclamé dans un temps donné est, une fois relu avec de la distance, vu comme erroné. Pourquoi un récit qui nous a paru vrai sonne soudainement faux ? Comment pouvons-nous nous retrouver face à un double discours ?

Marie Nimier, à travers Celui qui court derrière l’oiseau, La Reine du silence et Les inséparables, nous pose la question de notre relation à la langue pour parvenir à se dire. Les questions de l’authenticité, du double récit, l’importance du signifiant sont abordées dans les œuvres de Marie Nimier.

Rockenstrocly, Xavier — Petite fabrique familiale, à partir de Photo-Photo de Marie Nimier

Paru dans Marie Nimier : l'écriture et son double, pages 87-89, janvier 2019.

Actes du colloque organisé à l'Institut catholique de Lyon (UCLY faculté de lettres modernes) les 13 et 14 avril 2016

Ce qui dessine certainement le mieux l'oeuvre de Marie Nimier, ce sont les personnages dits, par commodité, secondaires. Par exemple, Huguette Malo, dans Photo-Photo. Un ce des personnages qui permettent d'attaquer une oeuvre par des chemins de traverse, une manière parmi les plus fécondes pour pénétrer l'univers de Marie Nimier. Son oeuvre est pleine de chemins de traverse, de bifurcations, de sentiers campagnards, de chemins perdus.

Blanchot, Floriane — Les Confidences de Marie Nimier : être la voix de son oreille

Paru dans conférence MMLA (Midwest Modern Language Association) à Chicago, numéro Novembre, janvier 2019.

D’une reine silencieuse à la reine des mots, Marie Nimier franchit le pas. Faire silence n’est autre qu’écouter. Écouter paraît être un moyen de se mettre en attente pour dire à son tour. Dans Les Confidences, Marie Nimier prête l’oreille à des voix, devient la voix des autres. Mais que reste-t-il de la voix de Marie Nimier lorsqu’elle se fait porte-parole d’un ensemble. C’est l’anatomie du chœur de ces confidences que je souhaite étudier dans cette communication : rechercher la voix de Marie Nimier derrière celles, nombreuses et puissantes, de ceux qui se confient à elle. Que reste-t-il de la part de chacun ? Comment le style de Marie Nimier, ses thématiques de prédilection, son identité littéraire s’éclairent-ils derrière le miroir de l’autre ? Marie Nimier semble trouver son double dans les confidences qu’elle recueille dans son nouveau livre. À la manière du sosie rencontré à Baden-Baden, elle capte dans les aveux des candidats une part d’eux-mêmes qui n’est autre qu’un miroir tendu. Cette analyse portera sur le style des Confidences, ou sur la question d’une seule voix pour dire des voix.

Gramigna Valeria (Université de Bari Aldo Moro - Italie) — Photo-Photo : "dans" l'écriture de Marie Nimier. Au delà du roman.

Paru dans Marie Nimier : L'écriture et son double, pages 67-83, janvier 2019.

Actes du colloque organisé à l'Institut catholique de Lyon (UCLY faculté de lettres modernes) les 13 et 14 avril 2016

À partir d'une séance photo commandée par « Paris Match » à Karl Lagerfeld en 2008 pour célébrer les écrivains de la rentrée, dont Marie Nimier, Photo-Photo se fait le récit d'un inattendu roman en train de s'écrire sous les yeux du lecteur. L’autoportrait en mouvement, entre passé et présent, d'une femme "réinventée" par Lagerfeld, posant devant son objectif, se fait prétexte pour mettre en scène l’histoire de l’écriture de ce roman.

Comment la fiction investit et travestit la réalité dans un texte où elles s’allient, puisant tant dans l’intime d’un individu que dans l’acte de la création littéraire elle-même ? Ne serait-ce une affaire de vision concernant moins la représentation de soi que le processus de l’écriture dont l’enjeu est de plonger au cœur du geste de la création, pour donner à voir cette « toile impressionnante, qui aurait pu être considérée comme l’œuvre même, au-delà du roman » (PH, p. 191) ?

de Larquier, Jeanne-Sarah — Le processus d’épuration dans La Plage de Marie Nimier

Paru dans Conférence MMLA (Midwest Modern Language Association) à Chicago , numéro Novembre, janvier 2019.

Dès l’épigraphe de La Plage, Nimier communique une forme d’injonction au lecteur : « Pour qu’une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps. Gustave Flaubert. » Elle nous donne la position privilégiée d’observateurs. Il faudra alors s’attarder sur le mot plage, voir se déployer le spectre de ses multiples signifiés dénotatifs et connotatifs, et lire le livre au rythme qu’elle vient de suggérer. Plus loin, alors que l’histoire de La Plage monte en puissance, l’auteure met en place un processus d’épuration, un égrenage qui remonte jusqu’à l’essentiel, met à nu et devient, chemin faisant, source de régénération. Capable d’enfanter, de multiplier toute histoire, ce processus touche ici autant le personnage dans sa vie que l’auteure dans son écriture. D’une part, je m’attacherai à la polysémie du mot plage pour montrer qu’il peut s’accompagner d’un phénomène de confusion de tout imaginaire avec celui de l’auteure. Dans ce contexte, je verrai l’auteure outrepasser les limites de la fiction et de la réalité, se passer des barrières spatio-temporelles et langagières, superposer forme et histoire, et de ce fait, développer une écriture hors normes, entre confusion, démesure, défi et superposition, en quelque sorte, une écriture transgressive. D’autre part, m’appuyant sur le concept de transtextualité de Gérard Genette, j’exposerai que Marie Nimier explore la transtextualité jusqu’à faire tomber les bornes de l’hypertextualité, se débarrasse des mots qui l’ont hantée depuis son enfance, qui l’ont enfermée dans l’histoire de la Reine du silence et aussi son histoire, de même qu’ils ont enfermé dans leurs histoires respectives les personnages qu’elle a déjà imaginés. Enfin, je proposerai que cette démarche libère de façon surréaliste les mots et les histoires de leurs entraves, et ouvre un espace de création individuel et collectif susceptible, à son tour, de métamorphoser les personnages et les histoires.

Strasser Anne (Université de Lorraine) — Marie Nimier : des choix énonciatifs aux variations autobiographiques

Paru dans Marie Nimier, l'écriture et son double, pages 17-43, janvier 2019.

Actes du colloque organisé à l'Institut catholique de Lyon (UCLY faculté de lettres modernes) les 13 et 14 avril 2016

Le choix de la première personne pour raconter n’est jamais neutre, surtout quand dans l’ensemble de l’œuvre, certains ouvrages relèvent du genre strictement autobiographique. L’œuvre de Marie Nimier offre un riche terrain d’observation : sur treize romans publiés, dix sont écrits à la première personne, et quatre d’entre eux sont des autobiographies.

Il s’agira d’étudier les différents dispositifs énonciatifs utilisés afin de dégager la tonalité autobiographique des récits, qui racontent tous une quête identitaire. Cette identité n’est jamais certaine : floue et flottante, elle s’incarne dans différents jeux de dédoublements, à l’image d’une duplicité réalité/fiction sur laquelle l’auteur joue constamment. Et c’est à l’écriture alors de faire le « point », d’élucider l’énigme identitaire et d’apporter une forme d’apaisement.

Uwe, Christian (sous la direction de) — Marie Nimier : L'écriture et son double

Paru dans Collection Approches littéraires, l'Harmattan , pages 1-138 (2019), pages 1-138, janvier 2019.

Actes du Colloque organisé à l'Institut catholique de Lyon, UCLY, Faculté de lettre modernes, les 13 et 14 avril 2016

L’une des caractéristiques esthétiques de l’œuvre narrative de Marie Nimier est sa capacité à refléter les questionnements qui l’habitent à travers un jeu de doubles. Se posant comme à l’affut d’elle-même, l’œuvre se profile à travers autant d’avatars que de formes d’art : de la photographie à la danse en passant par le théâtre, la musique, le dessin et l’écriture. Souvent portés par un personnage autre que le narrateur, ces langages se situent face à la parole du narrateur, tel un miroir déformant où l’écriture se mire, se reconnaît mais aussi se voit déplacée. Les études réunies dans cet ouvrage épousent, en l’explorant, cette diversité de perspectives et offrent une critique globale d’une œuvre qui s’affirme de plus en plus dans le paysage littéraire français.

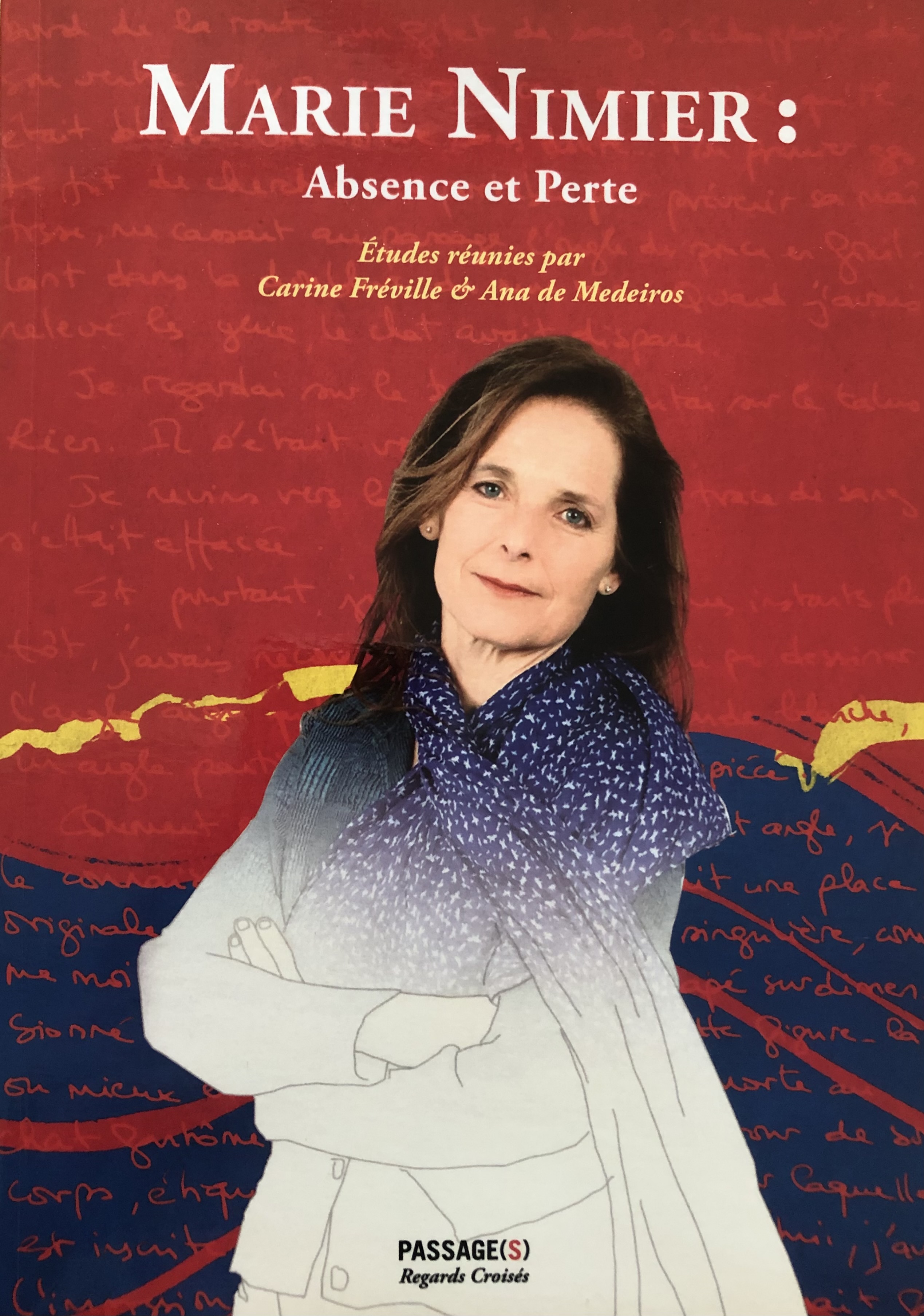

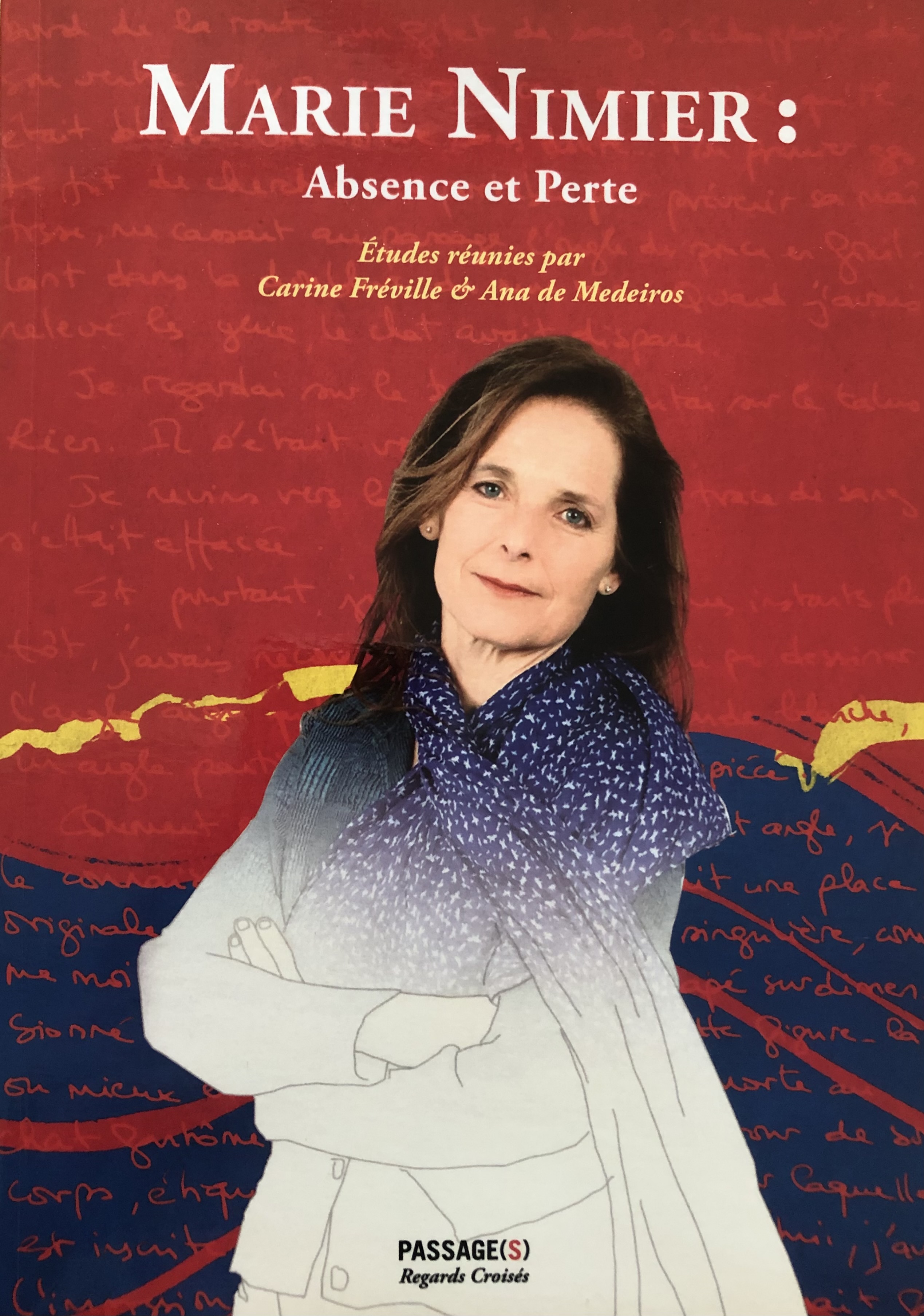

Etudes réunis par Carine Fréville et Ana de Medeiros — Marie Nimier : Absence et Perte.

Paru dans éditions Passage(s) Regards croisés, numéro ISBN : 979-10-94898-33-8., pages 1-210, février 2017.

I - La voix ou la voie des écrivains :

- Marie NIMIER - Entretien

- Thierry ILLOUZ - “Piéger le réel”: petites réflexions autour du roman de Marie Nimier Les Inséparables

II - Texte et image :

- Adrienne ANGELO - Visualizing the Self and Vanished Others : The Specters of Loss in Photo-Photo

- Carine FRÉVILLE - “... et qui saura photographier le langage ?” Visualité, disparitions et dédoublements dans Photo-Photo de Marie Nimier

III - Le mot et le geste :

- David GASCOIGNE - Les mots, le double sens et la double vue chez Marie Nimier

- Peter SCHULMAN - Gestes perdus : “La langue derrière le timbre” dans le théâtre de Marie Nimier

IV - Genre et sexualité :

- Karin SCHWERDTNER - Se risquer à s'effacer : Je suis un homme

- Adina STROIA - Polymorphous Perversity in the Works of Marie Nimier

V- Père et perte:

- Jeanne-Sarah de LARQUIER - De l’absence et de l’enfance autour de l’écriture de La Reine du silence et Je suis un homme de Marie Nimier

- Edith PERRY- La Reine du silence, tentative de restitution

- Marinella TERMITE - Surfaces et coquilles : un sentiment de perte ?

Ce volume regroupe des articles, ainsi qu'un entretien réalisé avec l'auteure, issus d'une conférence internationale sur l'écriture de Marie Nimier qui s'est tenue les 7 et 8 juillet 2014 sur le campus parisien de l'Université de Kent (Paris School of Arts and Culture).

Analysant les rapports entre texte et image, lecture et écriture, mot et geste, ou encore spatialité et perte, ces articles sont autant de mises en résonnance avec le travail créatif foisonnant et multiple de Marie Nimier

Autour de ce double thème de l'absence et de la perte, les chercheurs réunissent des analyses et des réflexions variées et originales, portant tout autant sur des considérations autour de la figure de l'auteur et l'acte d'écrire, la figure paternelle, l'enfance, la sexualité, le genre et gender, que les rapports entre humains et animaux, la psychanalyse, l'importance des couleurs ou encore la synesthésie.

Sellam Goacolou Ouafia — Marie Nimier

Paru dans Revue Souffles, pages 9-10, janvier 2017.

Le recueil a obtenu le Grand Prix Joseph Delteil en 2016

Tu uses, au terme provisoire de ta quête, de la botte de Noël comme celle de Nevers pour mettre à mort enfin l'ambiguïté de ton statut : parler ou se taire, tuer le silence ou faire taire le mort.

Schwerdner, Karin — Marie Nimier, se risquer à raconter des histoires

Paru dans Le (beau) risque d'écrire, entretiens littéraires, pages 51-72, janvier 2017.

Editions Nota Bene, Canada

Le (beau) risque d’écrire. Ces entretiens littéraires menés par Karin Schwerdtner avec douze écrivaines contemporaines de diverses origines – Annie Ernaux, Chantal Chawaf, Marie Nimier, Linda Lê, Camille Laurens, Cécile Oumbani, Leïla Sebbar, Laurence Nobécourt, Hélène Lenoir, Sylvie Germain, Agnès Desarthe et Maryline Desbiolles – nous plongent d’entrée de jeu dans ce qu’est pour elles l’écriture, la lecture, la littérature ainsi que le risque qui y est associé. Un parcours passionnant et passionnel anime ces femmes qui ont choisi de vivre avec le plus qu’incertain de l’écriture.

Angelo, Adrienne — Taking Stock: Marie Nimier’s Textual Cabinet of Curiosities

Paru dans Studies in 20th & 21st Century Literature, numéro 38, janvier 2014.

En savoir plus : http://newprairiepress.org/sttcl/vol38/iss2/4/

In many life-writing projects, the seemingly innocuous description of heteroclite objects and how those objects are stored and recalled in fact plays an important role in demonstrating their importance to the process of memory work. At once the lingering traces of one’s past and also an aggregation of stories evoked by an examination of them, these curios focus attention on the relationship between the individual and the storage of memories. This article will focus on certain collectibles, collections and collectors that appear throughout the fictional, autobiographical and autofictional world that Marie Nimier has scripted to date. This textual cabinet of curiosities and the act of collecting more generally serve as a trope to connect memory with materiality, despite the numerous narrative voices that Nimier assumes—voices that move from a first-person “Marie Nimier” to an unnamed, although clearly identifiable first-person and even float between genders. Despite this nominal and narrational fluidity, objects function to guarantee recognition, both for the reader, and, especially, for the author herself. What is at stake in this intertextual assemblage of objects is not only the roles that they play in allowing the narrator to revisit past traumas and loss, but also in connecting the author’s presence to other, more fictionalized voices that above all signify the primacy of life-writing in her corpus.

GASCOIGNE, David — Articulations: violence, the body and language in Marie Nimier

Paru dans Forum for Modern Language Studies, numéro 49:1, pages 33-44, janvier 2013.

In Marie Nimier's second novel, La Girafe, key moments of violence and transgressive sex are marked by a leitmotif of strangulation, which feeds into an existing trauma of the protagonist-narrator Joseph, a zoo employee. Joseph's damaged sexual development finds expression in his infatuation with, and need to dominate, Hedwige, a young female giraffe, in whose death by strangulation he is complicit, and in a subsequent violent homosexual encounter. The strangulation motif also features in Marie Nimier's account in La Reine du silence of her father's abusive relationship with her mother, alongside reference to his attempted suicide. A subtle play of names can be seen as pointing towards an indirect evocation of an episode of rape in Roger Nimier's most famous novel, Le Hussard bleu. In each case, it is not just the physical integrity of the female which is at stake in the act of violence, but access to language, embodied in throat (speech) and wrist (writing). This indissoluble link between body and articulation is acutely problematized in Marie Nimier's writing, and in the view she develops of her identity and her project as a writer.

Tremblay Marilyn — PÈRES ABSENTS, FILLES OUBLIÉES. LE RÉCIT DE FILIATION CHEZ CLÉMENCE BOULOUQUE, SIBYLLE LACAN ET MARIE NIMIER

Paru dans http://constellation.uqac.ca/2714/1/030617329.pdf, janvier 2013.

MEMOIRE PRÉSENTÉ À

L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

MOTTE, Warren — On Interspecies Love and Canine Tauromachy: A Prolegomenon

Paru dans Contemporary French & Francophone Studies, numéro Vol.16, issue 4, pages 571-584, janvier 2012.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17409292.2012.711652.

Now to be sure, there is a far darker side of La Girafe, too, and it is not my objective to repress it. Neither do I intend to insist upon it, however, because what interests me is the brighter tale of interspecies love around which the novel is organized. That tale does not leave me indifferent. I am not immune to it, I’ll confess. And I'll wager that I’m not alone. Think of this, though: we may be perched right ion the most tolerant edge of the country here in San Francisco, but I’ll remind you that it’s a country that views interspecies love with a very jaundiced eye indeed. So hush! Whatever we may say in this room stays in this room, okay? Just as if we were creature some novel, inhabiting, together, some fictional world. "

Motte, Warren.Contemporary French and Francophone Studies. “On Interspecies Love and Canine Tauromachy: A Prolegomenon,” (Volume 16: issue 4) 571-584. 2012.” Reprinted by permission of the publisher (Taylor & Francis Ltd, http://www.tandf.co.uk/journals)

Carol J. Murphy — Marie Nimier au Zoo : Animalité Abjecte dans La Girafe.

Paru dans Contemporary French and Francophone Studies, numéro Volume 16, Issue 4, pages pages 563-570, janvier 2012.

Special Issue: Human - Animal Part 1

Abstract

L’univers romanesque de Marie Nimier se caractérise des récits imaginatifs racontés par des voix narratives variées et amusantes. Combinant des éléments imaginaires avec un réalisme attentif à la société française des années ’80 jusqu’à nos jours, Nimier sait évoquer un monde de fiction qui brouille les deux, un univers de réalisme fantasmé. Dans le cas de son deuxième roman, La Girafe (1987), l’amour de Joseph, jeune gardien au zoo de Vincennes, pour sa charge, la girafe Hedwige, prend lieu dans une atmosphère carnavalesque, inquiétante, et étrangement comique. Nimier, en évoquant le pervers polymorphe des identités indécises et une abjection animale, pose la question des frontières floues entre soi et autrui, sujet et objet, dehors et dedans, animal et humain. Dans un roman de dédoublements troublants, Nimier fait réfléchir à la question de l’exclusion sociétale de ceux qui nous font peur par leur différence.

Joëlle Papillon — Marie Nimier, au cœur du silence

Paru dans Zéro, numéro 5, janvier 2012.

Article en ligne

URL : http://tempszero.contemporain.info/document907

Dans La Reine du silence, Marie Nimier se confronte à la figure de son père, l’écrivain Roger Nimier, mort lorsqu’elle avait cinq ans. Elle y montre le poids qui pèse sur l’enfant d’écrivain, mais aussi celui de l’héritage du secret familial et de l’injonction au silence. La difficulté de l’élaboration de son récit de filiation se révèle dans les constants recommencements et reformulations, qui constituent la marque de la tension angoissante entre l’obligation de dire et celle de taire.

In La Reine du silence, Marie Nimier confronts her father’s memory – the writer Roger Nimier, who died when she was five years old. The novel describes the burden of being a writer’s child, along with that of inheriting family secrets and submitting to a code of silence. The difficulty of recounting her relationship with her late father is evidenced by the narrator’s numerous “false starts” and her constant rewritings. The hesitant nature of the narration captures an anguish born of two irreconcilable obligations : the need to put things into words and the pressure to remain silent.

Sylvie VIGNES — Quelles réminiscences pour la Reine du silence ?

Paru dans L'ombre du souvenir, éditions Classiques Garnier, janvier 2012.

Editions Classiques Garnier, France

Dans son acception psychologique, « réminiscence » signifie « retour à l’esprit d’une image dont l’origine (perception antérieure) n’est pas reconnue ».

Plus joliment et plus expressivement, Joseph Joubert la définissait dans ses Pensées comme « l’ombre du souvenir ».

Cet article se propose justement d’explorer tout un territoire d’ombres dans La Reine du silence, « récit de filiation » – pour reprendre la terminologie de Dominique Viart – grâce auquel Marie Nimier, en 2005, part courageusement, opiniâtrement, à la recherche du père que fut l’écrivain « hussard » Roger Nimier, tué dans un spectaculaire accident de voiture alors qu’elle venait tout juste d’avoir cinq ans.

In its psychological sense, « reminiscence » means « return to the spirit of an image whose origin (previous perception) is not recognized ».

More beautifully and more expressively, Joseph Joubert defined it in his Pensées as « the shadow of memory ».

In its psychological sense, « reminiscence » means « return to the spirit of an image whose origin (previous perception) is not recognized ».

More beautifully and more expressively, Joseph Joubert defined it in his Pensées as « the shadow of memory ».

This article proposes to explore an entire territory of shadows in La Reine du silence, a « filiation’s narrative » – in Dominique Viart’s terminology – through which Marie Nimier, in 2005, courageously, obstinately, looks for what kind of father was the « hussar » writer Roger Nimier, killed in a spectacular car accident when she has just been five years old.

Vermeulen, Pauline — Le théâtre de la confusion, rencontre avec Marie Nimier

Paru dans Fragile.org, décembre 2011.

Contrairement au roman, le théâtre doit symboliser la vie puisque c'est l'art de l'instant, sans cesse dans l'échange, dangereux, stimulant...

GAENSBAUER, Deborah B. — Deborah B. Gaensbauer : Repetition with a Difference : Returning a Voice to the Little Mermaid in Marie Nimier’s Sirène and La Reine du Silence

Paru dans Dalhousie French Studies, Canada, numéro 97, pages 79-87, janvier 2011.

Note de l'éditrice :

« Repetition with a Difference : Returning a Voice to the Little Mermaid in Marie Nimier’s Sirène and La Reine du Silence » de Deborah Gaensbauer montre que Marie Nimier se sert respectueusement mais parodiquement du conte de Hans Christian Andersen “La petite sirène” alors qu’elle confronte l’expérience traumatisante d’être issue d’une famille qu’elle décrit comme « un conte de fée qui se termine mal ». Dans le conte d’Anderson, sorte de compromis vers une forme humaine qui implique et une perte et une mutilation de la parole, la petite sirène représente d’une façon très contemporaine la synthèse échouée d’un soi divisé. Nimier, surnommée « sirène des pompiers » par sa mère mais affectueusement tenue silencieuse par le titre « reine du silence » imposé par son père mort dans un accident de voiture alors qu’elle n’avait que cinq ans, voit son identité à la fois brouillée et amputée du fait de ce refus à la parole qui lui est fait. Dans cet article Deborah Gaensbauer retrace le processus de l’écriture et de la réécriture d’expériences traumatisantes comme une fusion négociable avec un double de soi qui prend la forme d’une sirène de conte de fée et qui permet à Nimier de récupérer sa voix dans La Reine du Silence qu’elle appréhende comme un roman explicitement autobiographique plutôt que autofictionnel.

PUTNAM, Walter — Cultural Displacements in Marie Nimier’s La Girafe

Paru dans Dalhousie French Studies, Canada, numéro 97, pages 69-77, janvier 2011.

Présentation de l'éditrice, Jeanne-Sarah de Larquier

Dans son article « Cultural Displacements in Marie Nimier’s La Girafe » Walter Putman examine le roman La Girafe dans le contexte d’un épisode emblématique dans la rencontre culturelle entre l’Afrique et l’Europe: l’arrivée en 1827 de la première girafe sur sol français depuis l’antiquité. Nimier fait référence au conte historique de Zarafa, tandis que son personnage principal, Joseph, devient le gardien de la girafe de notre temps au zoo de Vincennes. Il s’identifie aussi à l’un des gardiens de girafe précédent alors que Marie Nimier tisse un conte sur l’identité post coloniale, la politique de la diaspora, et le désir érotique. Walter Putman propose alors une lecture de La Girafe à la lumière des relations humaines avec des animaux ou non–humains, notamment dans le contexte du déplacement en masse de larges mammifères africains dans les zoos et cirques d’Europe et d’Amérique du Nord. Putman s’intéresse aux signifiants culturels impliqués par ces transfères ainsi qu’à l’exhibition de ces animaux pour tenter de mieux comprendre les relations coloniales, et les perceptions du monde occidental des pays d’origine de ces animaux. Notamment, il note que la présence d’espèces exotiques contribue à un sens moderne de l’émerveillement et de la curiosité. Dans le roman de Nimier, Joseph explore sa solitude et son étrangeté au travers de la perception qu’il a de sa relation avec la girafe. Putman s’attarde sur cet exemple pour discuter de la domination des humains sur les animaux et de certaines des façons dont ils sont réduits à l’état d’objet pour satisfaire à nos besoins personnels. Enfin, la girafe lui permet d’aborder les thèmes de la performance et de la circulation des animaux parmi les humains dans un contexte à la fois historique et contemporain.

DE LARQUIER, Jeanne-Sarah — Fiction et espace autobiographique chez Marie Nimier : de Sirène aux Inséparables

Paru dans Dalhousie French Studies, Canada, numéro 97, pages 89-99, janvier 2011.

Special Issue Marie Nimier

Dans son article « Fiction et espace autobiographique chez Marie Nimier : de son premier roman Sirène à son dernier, Les Inséparables » Jeanne-Sarah de Larquier propose de parcourir l’écriture de Marie Nimier de Sirène aux Inséparables à la lumière des définitions de Philippe Lejeune des roman et espace autobiographique tels qu’énoncés dans Le Pacte autobiographique. Je développerai comment jusqu’à La Reine du Silence Marie Nimier confronte narrateurs, modèles, et personnages fictionnels ou non pour confondre auteur, narrateur, et personnage en concluant un pacte autobiographique qui lui ouvre son propre espace autobiographique qu’elle animera dans Les Inséparables.

COTTILLE-FOLEY, Nora — Corporéité et métalepse dans La Nouvelle Pornographie de Marie Nimier

Paru dans Dalhousie French Studies, Canada, numéro 97, pages 59-68, janvier 2011.

Special Issue Marie Nimier

Présentation de l'éditrice

L’article de Nora Cottille-Foley intitulé « Corporéité et métalepse dans La Nouvelle Pornographie de Marie Nimier » s’attache, quant à lui, à éclairer l’aplatissement des espaces intra-diégétiques et extra-diégétiques à l’œuvre dans La Nouvelle Pornographie selon lesquels le texte prend corps tandis que le corps se révèle n’être que langue et langage. Cottille-Foley montre que le texte est construit en une série vertigineuse de métarécits qui, tels un château de sable, s’aplatissent sous les coups de pelle en métalepse ludique assénés par une écrivaine jubilante. Sous les décombres de cette transgression des niveaux du récit, le roman nous donne à comprendre que le Moi est un assemblage contradictoire de textes hétéroclites dont font partie tout aussi bien la pornographie—dont les intérêts capitalistes sont d’ailleurs dénoncés—que les contes de fées—dénoncés quant à eux pour leur idéologie matrimoniale. Pour exprimer la problématique profusion contemporaine de messages stéréotypés, l’auteur a recours à l’image de la sirène, dont elle avait développé les possibilités narratives dans un roman précédent, Sirène. Le dénouement de La Nouvelle Pornographie constate la déchéance des modèles antiques, alors qu’un briquet en forme de sirène roule dans le caniveau, et fait retentir la discordance d’une irréconciliable polysémie tandis qu’un camion de pompiers emporte la narratrice dans la nuit, sous les hurlements d’une sirène.

PAPILLON, Joëlle — La Nouvelle Pornographie ou le corps-à-corps avec l’Ange du Foyer

Paru dans Dalhousie French Studies, numéro 97, pages 51-57, janvier 2011.

Special Issue Marie Nimier, edited by Jeanne-Sarah de Larquier

Présentation de l'éditrice :

Dans son article « La Nouvelle Pornographie ou le corps-à-corps avec l’Ange du Foyer », Joёlle Papillon s’intéresse au personnage auto-fictif de Marie Nimier qui joue au pornographique tout en se jouant du pornographique. La narratrice y démontre sa résistance au pornographique par le biais de judicieux déplacements sémantiques et symboliques, et par un usage de la rhétorique qui permet de garder celui-ci à distance. L’écriture pornographique demeure pourtant une source de désir et de tentations pour la protagoniste, qui oscille entre fascination et répulsion. Si elle s’approche de l’émotion pornographique, l’Ange du Foyer est prompt à intervenir pour la censurer et la ramener sur le droit chemin de la décence. A la clef de son analyse, Joёlle Papillon montre en quoi La Nouvelle Pornographie soulève la question de la possibilité même de l’existence d’une écriture pornographique au féminin.

FLETCHER, John — Translating Marie Nimier

Paru dans Dalhousie French Studies, numéro 97, pages 37-50, janvier 2011.

Note de l'éditrice : Dans « Translating Marie Nimier », John Fletcher s’appuie sur son expérience en tant que traducteur de fiction contemporaine française et en particulier des travaux de Marie Nimier pour examiner les difficultés de traduction spécifiques à ces derniers et mettre en valeur certains problèmes du traducteur, surtout quand il s’agit de trouver le registre et le ton justes pour faire passer celui du français de Marie Nimier. Pour ce faire, John Fletcher se sert d’extraits qu’il a traduits il y a plusieurs années pour un éditeur qui avait acquis les droits de publication pour la version anglaise de Celui qui court derrière l’oiseau mais qui fut finalement dans l’incapacité d’exécuter l’accord fait avec Gallimard qui a alors récupéré les droits. Ensuite, il se tourne vers la traduction d’ « Un enfant disparaît » que nous avions publié, lui et moi, en collaboration dans la Cincinnati Romance Review. Il discute enfin des quatre textes de Vous dansez ? qu’il a traduits pour le présent volume qui présentent leurs propres défis pour le traducteur, mais pour lesquels il a eu la chance de pouvoir être en contact directement avec l’auteur pour obtenir ses conseils.

DE MEDEIROS, Ana — (Re)Writing the Self: Identity and Intertextuality in Les Inséparables

Paru dans Dalhousie French Studies, numéro 97, pages 25-36, janvier 2011.

Special Issue edited by Jeanne-Sarah de Larquier

Note de l'éditrice : L’article « (Re)Writing the Self: Identity and Intertextuality in Les Inséparables » d’ Ana de Medeiros s’intéresse à la question de l’intertextualité de nombreux thèmes que l’on retrouve dans le dernier roman de Marie Nimier, Les Inséparables, thèmes qui reprennent ceux déjà abordés et approfondis dans les textes précédents de l’écrivaine. Ainsi Marie Nimier écrit Sirène en 1985, et c’est presque deux décennies plus tard que dans La Reine du Silence, elle s’interroge sur le processus qui a abouti à ce premier roman. Par exemple, en devenant écrivaine, Marie Nimier répondait-elle obscurément à la question provocatrice de son père (l’auteur célèbre Roger Nimier): « Que dit la reine du silence ? » ? S’agissait-il de relever le défi paternel ? Marie Nimier se souvient: « Très jeune, je me mis à faire chambre à part avec moi-même, très jeune et jusqu’au grand plongeon dans la Seine. J’étais à la fois la petite fille pleine de vie […] et l’enfant grave qui s’ennuyait. » Cette tendance à se séparer en deux est liée sans doute au défi paternel devenu le dilemme de sa jeunesse: se taire ou écrire ? S’agissant des Inséparables Nimier dit que la narratrice et Léa sont « Deux corps réels, deux corps fictifs, aussi, indissociables, inséparables. » Ana de Medeiros montre alors que dans ce dernier roman, la scission psychique de Marie Nimier jeune se trouve reflétée dans les destins pas tout à fait jumeaux de deux « inséparables. »

MILNE, Lorna. (avec Mary Orr) — Introduction

Paru dans Narratives of French Modernity: Themes, Forms and Metamorphoses, pages 1-38, janvier 2011.

Berne, Oxford & New York: Peter Lang

MILNE, Lorna — Deep Space: A Sojourn in the Salt Mine with Michel Tournier and Marie Nimier

Paru dans Narratives of French Modernity: Themes, Forms and Metamorphoses, pages 251-269, janvier 2011.

Berne, Oxford & New York: Peter Lang

HOFT-MARCH, Eilene — La Reine du Silence Goes Public : Confessions of a Writer’s Daughter

Paru dans Dalhousie French Studies, numéro 97, pages 17-23, janvier 2011.

Special Issue Marie Nimier

Présentation de l'éditrice :

Dans son article « Living to Tell the Tale : Marie Nimier and Autobiographical Writing », Eilene Hoft-March rappelle que la recherche psychologique confirme que la narration est un mode naturel et peut-être même nécessaire du soi conscient, une façon de se voir en tant qu’être continue à travers le temps. Elle remarque qu’en essayant de narrer un récit autobiographique dans La Reine du Silence, Marie Nimier écrit sur les difficultés de construire une histoire, ce qui semble indiquer de vrais difficultés quant à la construction d’une identité. Eilene Hoft-March se penche alors sur l’aporie de la narration chez Marie Nimier qui perdure tout au long du livre et qui semble trouver son origine dans le désir que l’auteur a de construire non pas un sujet biographique, mais deux, le sien et celui de son père célèbre, Roger Nimier. Marie Nimier trébuche plusieurs fois sur des invraisemblances entre les narrations d’elle même qu’elle a écrites auparavant et les données publiques qu’elle recherche et découvre désormais sur son père. L’écrivain ne cesse de chercher un moyen de remédier au problème évident des versions incompatibles afin de trouver un moyen de réunir et la narration paternelle et celle filiale. En d’autres mots, Nimier construit un sujet reconnaissable en établissant une continuité narrative non seulement à l’intérieur d’un même sujet, mais aussi d’un sujet à l’autre.

Berta Lucia Estrada — Voces del Silencio, Marie Nimier

Paru dans <a href = "http://beluesfeminas.blogspot.com/2011/07/marie-nimier.html" target = "_blank">le texte de l'article</a>, janvier 2011.

En un blog anterior (17.11.2009) escribí sobre “El Africano” (2003) de Le Clézio, Premio Nobel 2008, obra que busca comprender a un padre ya muerto y al que poco o nada se ha conocido. En esa misma línea Marie Nimier, francesa como Le Clézio, escribe “La Reina del silencio”. El nombre de Marie Nimier no nos dice nada en Colombia; es más, me atrevería a decir que en América Latina tampoco es conocida. No sucede lo mismo en Francia. Allí, cuando se pronuncian las dos palabras que componen su nombre y apellido, puede observarse una estela luminosa, seguida de un silencio respetuoso y bien merecido.

PAPILLON Joëlle — Ecrire "le cadavre de l’amour": du désamour dans la littérature contemporaine des femmes

Paru dans Colloque Narrations d'un nouveau siècle : romans et récits français (2001-2010), janvier 2011.

Joëlle Papillon est professeure adjointe au Département de langues modernes de l’Université Algoma, au Canada. Elle a publié de nombreux articles et chapitres de livres portant sur la littérature contemporaine des femmes en France et au Québec, notamment sur Marie Nimier, Nelly Arcan, Annie Ernaux et Alina Reyes.

Centre Culturel International de Cerisy-La-Salle

DIRECTION : Bruno BLANCKEMAN, Barbara HAVERCROFT

Chez Camille Laurens et Nelly Arcan, la littérature se fait "le tombeau de l'amour", témoignant de sa disparition progressive puis de sa mort, disséquant son cadavre afin de déterminer les causes du décès et de porter accusation contre les coupables. Au banc des accusés se retrouvent le désir et la différence sexuelle, puisque hommes et femmes ne savent pas ou plus se désirer. Dans les récits d'Arcan comme chez Marie Nimier, le rapport pornographique a pris la place du rapport amoureux qui semble obsolète — bien que les personnages féminins le recherchent toujours ardemment. Cette communication se propose d'étudier la mise en texte des ratages de l'amour dans quelques récits de femmes contemporains afin de dégager les diverses articulations de l'amour, du désir et de la différence sexuelle présentes dans ces œuvres, dans la visée d'interroger la portée sociopolitique de telles représentations de l'amour au féminin: la libération des femmes peut-elle faire l'économie du désenchantement?

David, Angie — Photo-Photo

Paru dans La Revue Littéraire, numéro 48, pages 106-109, janvier 2010.

Edition Léo Scheer

D'une manière documentaire, Marie Nimier explore l'autofiction,

Photo-Photo appartient au genre, abandonnant la douteuse auto-

biographie au profit d'une littérature hautement fictionnelle.

L'auteur n'a pas à dire la vérité des faits, mais utilise l'intime

comme ressource sensible, et a le droit de mentir, d'inventer ou

de mettre en place un dispositif donnant à l'existence un contenu

aussi immatériel que celui de l'écriture romanesque. La structure

de ce roman emprunte explicitement à l'art contemporain, ou

plus précisément à la littérature d'artistes, que je différencie ici,

par souci de cohérence, des écrivains. Edouard Levé est la figure

que l'auteur convoque pour rassembler un itinéraire distribué au

hasard.

GRAMIGNA, Valeria — La parole incarnée. Autour de Marie Nimier et Dominique Boivin

Paru dans Pas de mots, de la littérature à la danse, , numéro Hermann Editeurs, pages 289-304, janvier 2010.

sous la direction de Laura Colombo et Stefano Genetti

Depuis l'automne 2005 et sa rencontre avec Dominique Boivin, Marie Nimier travaille régulièrement avec des chorégraphes et des danseurs. Ainsi est né le spectacle À quoi tu penses ? (textes publiés chez Gallimard sous le titre Vous dansez ?), puis Les Inséparables, lecture dansée (avec Claudia Gradinger), spectacle en tournée actuellement avec l'actrice Fanny Cottençon. Elle a collaboré également au dernier spectacle de Daniel Larrieu, LUX. Cette étude revient sur la genèse et la mise en forme du travail avec Dominique Boivin, et plus largement sur les rapports qu'entretiennent dans ce spectacle la littérature et la danse.

Monologue intérieur, dialogue avec ses partenaires, examen de conscience, remise en question : l'artiste apparaît ici dans sa grandeur et ses misères, tandis que les pensées nourrissent son mouvement.

Texte donné par les danseurs, texte tombant des hauts-parleurs; vidéo live, images enregistrées : la voix dans À QUOI TU PENSES ? est une parole (...) qui s'anime par le corps du danseur. Elle ne raconte pas, mais incarne la pensée pour se faire corps. Le corps du danseur donne vie et corps à la voix du texte. La parole ne remplace pas le geste, elle "se fait" geste, "parole incarnée".

Papillon, Joëlle — Penser la pornographie à la première personne : Marie Nimier ou le je(u) dangereux

Paru dans Le roman français de l'extrême contemporain : écriture, engagements, énonciations, pages 203-220, janvier 2010.

Québec, Ed. Nota Bene, coll. "Contemporanéités"

Le jeu de La nouvelle pornographie se révèle donc dangereux non seulement pour le personnage de l’écrivaine qui y prête son nom, mais aussi pour le lecteur. Avec son titre aguicheur et son premier chapitre osé, La nouvelle pornographie fait semblant – mais semblant seulement – d’inviter une lecture "à une seule main". Tout en empruntant le masque du pornographique, l’œuvre s’en détache, afin d’affirmer a contrario une critique du pornographique et de ce que la narratrice nomme "le grand déballage" (NP: 110) de l’intime. Le résultat est un texte hybride, qui pose beaucoup de questions et répond à côté. En cela, l’œuvre de Nimier rejoint un courant contemporain identifié entre autres par Elisabeth Ladenson, qui réutilise des moyens pornographiques avec une visée autre (2004: 87).

Milne Lorna — New approaches to crime in French Litterature, culture and film. Who done What ? Marie Nimier text crimes

Paru dans Modern French Identities, numéro 85, pages PP69-84, janvier 2009.

Peter Lang AG Publisher, BERN, Suisse

The notion of crime crosses generic, disciplinary and cultural frontiers. In an era of identity fraud, eco-crime and global terrorism, this collection moves towards a reconsideration of crime in the French and Francophone literary and cultural imagination. How have our conceptions of'criminal'behaviour developed? How has the French genre of crime fiction, encompassing, but not limited to, the polar, the roman policier and film noir, evolved and reinvented itself?

MILNE, Lorna — Who Done What ? Marie Nimier’s Text Crimes’

Paru dans Crime in French literature, pages 69-84, janvier 2009.

Louise Hardwick (ed.), Peter Lang, Berne, Oxford & New York

Vernier-Larochette, Béatrice — Bouche cousue et La Reine du silence: Une réconciliation intime et publique

Paru dans Women in French Studies, numéro 17, pages 130-46, janvier 2009.

Monsef-Rao, Sita — Exposing myself: Translating Marie Nimier’s La nouvelle pornographie

Paru dans Colloque International: 'Traduire le texte érotique', janvier 2009.

(cette conférence s'est déroulée à l'Université Concordia, Département d’études françaises)

Strasser, Anne — Billetdoux, Raphaëlle, Marie Nimier : des filles aux pères, le travail de filiation ou l'invention du père

Paru dans Littérature, numéro 155, pages 22-35, janvier 2009.

Editeur : Armand Colin

I.S.B.N. 9782200925833

Plus d'informations

Tant Marie Nimier que Raphaëlle Billetdoux travaillent les appellations qu’avaient pour elles leurs pères écrivains pour reconstruire et peut-être inventer ces figures de pères desquels l’une comme l’autre ont peut-être volé ou tout au moins hérité la parole. Ce complexe travail de la filiation et de l’origine leur permet de traiter de la question d’avoir écrit à leur suite.

Plan de l'article :

Donner une figure au père : de la quête à la réparation

Le travail de filiation ou le détour par l’autre pour revenir à soi

Nimier, Marie — Carnet de route, La Balançoire

Paru dans Strada, le magazine de la création hors les murs, numéro 14, pages 59-61, janvier 2009.

Numéro spécial "Danser l'espace"

Je danse parce que je sais une chose : un corps est vivant et l'instant d'après, il est mort

Prieur, Jérôme — La Reine du Silence de Marie Nimier

Paru dans L'oeil de la NRF, Cent livres pour un siècle, pages 305-310, janvier 2009.

Collection Folio

Le journal de bord oppose au tragique ou à l'oubli les éclats de la vie la plus quotidienne, bribes triviales, cocasses, familières, tendres, qui sont ici autant d'obstacles et de barrages - jusqu'à l'épopée de l'impossible passage du permis de conduire qui riposte à merveille au culte paternel de l'automobile. Voyage à travers les époques, à travers les états d'âme, voyage à travers les corps : l'enfant, l'adolescente, la jeune fille, la jeune femme, la jeune mère - jusqu'à sa fascination pour les sirènes : c'est Marie Nimier qui cherchait, évidemment, à se retrouver. Elle se tient toute droite au milieu de son livre.

Nimier, Marie — À propos des Inséparables

Paru dans La Nouvelle Revue Française, numéro 587, pages 1-13, janvier 2008.

Les années passant, je reste profondément une romancière (quelqu'un qui lit des romans, qui en écrit) même lorsque j'aborde quelque chose qui peut apparaître comme un récit ou même un témoignage - au risque que le lecteur prenne pour argent comptant ce qu'il lit, sans en mesurer la part d'invention.

Dusaillant-Fernandes, Valérie — Relations familiales dans les littératures française et francophone des XXe et XXIe siècles, Volume 1

Paru dans elations familiales dans les littératures française et francophone des XXe et XXIe siècles, Volume 1, pages 207-216, janvier 2008.

Sous la direction de Murielle Lucie Clément et de Sabine van Wesemael, Pari : Editions L'Harmattan

Monsef-Rao, Sita — Exposing myself : reading, translating, rewritind Marie Nimier's La Nouvelle Pornographie

Paru dans Thesis (M.A.) University of Alberta, janvier 2008.

I was, in a way, seduced into translating Nimier’s novel; it was like a temptation I could not resist, probably magnified by the taboo it represented for me. The questions examined in the following pages spring from the challenges I encountered during this process. However, before delving into the central translation discussion, I will first touch on two foregrounding topics, namely: the key terms “pornography” and “erotica” followed by a brief overview of the role of feminism in relation to the pornography debate. These preliminary considerations are offered as a kind of platform from which to contemplate Nimier’s novel as well as my translation commentary in which I zoom in on the erotics of reading, writing and translating and reveal the numerous difficulties faced during the translation process.

Olivier, Annie — Ecritures autobiographiques au féminin, textes et prétextes

Paru dans Aracne éditrice, Roma, pages 130-135, septembre 2007.

Ce livre présente des textes autobiographiques ou autofictionnels écrits par des femmes de langue française au cours de ces vingt dernières années. Bien que très différents dans leur forme comme dans leur approche de sujets personnels, sinon intimes, ils ne se veulent pas totalement représentatifs de l'écriture des femmes contemporaines. Toutefois, cette brève anthologie montre comment les écrivaines d'aujourd'hui savent produire des oeuvres littéraires fort éloignées des idées reçues concernant l'écriture de soi et la différence sexuelle. Quelques études consacrées à des œuvres autobiographiques contemporaines et à leurs auteurs précèdent et accompagnent ces textes en guise de "pré-textes" sans forcément les concerner directement. Elles se proposent de cerner quelques aspects particuliers de cette "écriture autobiographique au féminin" qui s'est maintenant imposée sur la scène littéraire.

Jacquet, Marie-Thérèse — Finir avant de commencer ? Pour une écriture liquide de Marie Nimier à Patrick Deville

Paru dans Tendance-présent, pages 5-26, janvier 2007.

Bari : Edizioni B.A.Graphis

Larquier (de), Jeanne-Sarah — Sexe, texte et contexte 'Jeu' de 'je' dans La Nouvelle Pornographie de Marie Nimier

Paru dans Women in French Studies, numéro 14, janvier 2007.

La pornographie: un sujet qui interpelle. Passées les réponses sous forme de projections individuelles, au-delà de la prise de conscience de l’approche herméneutique qui, à la manière d’un publicitaire, fait la promotion de la pornographie élargissant sa signification au rang de symbole, de culte de notre société, si l’on s’interroge sur un tel choix, nous nous rendons rapidement compte qu’il n’y a pas un choix mais une dynamique de choix utilisée par Marie Nimier pour expliquer le métier d’écrivain, et plus précisément le sien en accord avec elle-même à ce moment-là de sa vie de romancière et s’inscrire pour la première fois dans « sa génération ». Avant de pouvoir adopter l’article défini « la », pour son intitulé « La Nouvelle Pornographie », elle aura détaillé et cherché à appréhender « une » pornographie particulière à chacun. Du « je » aux « autres », de l’écrivain isolé à dessein « au lecteur privilégié qui représente tous les autres », sans négliger les « inconnus » qu’il aurait peut-être été « plus facile d’interroger », se dégage une notion de pornographie nécessaire tant pour justifier le personnage de l’écrivain qui va l’écrire sous nos yeux avec la plume de Marie Nimier qui se dévoile à son tour, que pour élargir le sujet du roman lui-même de ce fait ouvert.

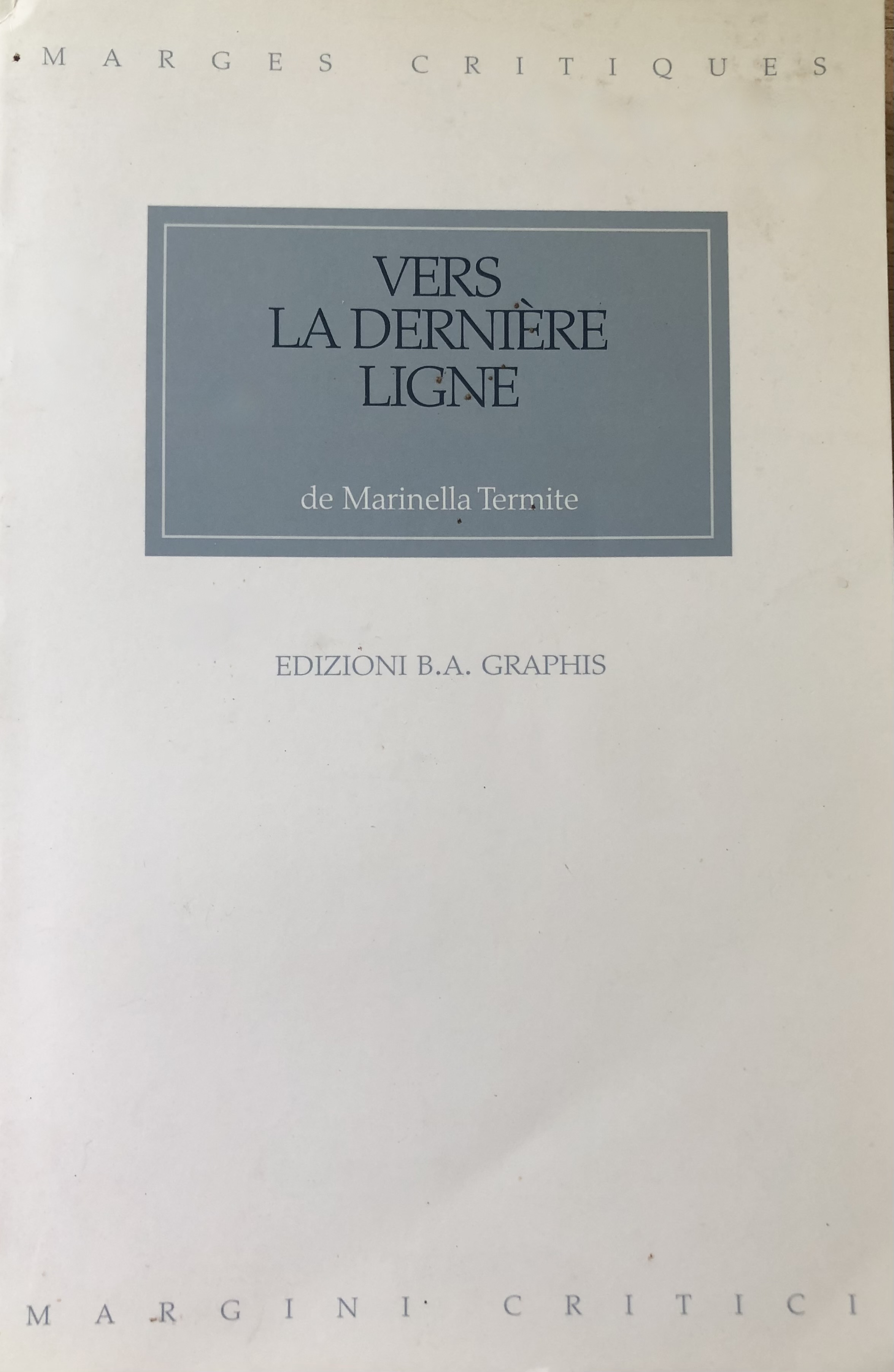

Termite, Marinella — Vers la dernière ligne

Paru dans éditions Margini Critici, coll.Martges critiques, juin 2006.

Pour en savoir plus : https://www.fabula.org/actualites/14278/marinella-termite-vers-la-derniere-ligne.html

Préface de Marie Thérèse Jacquet, Photographies de Nicoletta Morolla, Bari, Edizioni B.A. Graphis,

Préface de Marie Thérèse Jacquet, Photographies de Nicoletta Morolla, Bari, Edizioni B.A. Graphis,

ISBN 88-7581-040-0

À travers l'appropriation de l'outil critique de la «fin», les écrivains d'aujourd'hui interrogent les limites de l'art en remettant en question la mimésis traditionnelle. Pourquoi chercher et évoquer les espaces liminaires d'un texte en continuelle transformation? Que reste-t-il des mécanismes d'encadrement dans une oeuvre ouverte? En creusant les notions problématiques de visibilité et de linéarité autour de la dernière ligne, cette étude analyse les formes d'«illimitation» de l'extrême contemporain et met en place les enjeux de la «fractalisation de l'écriture» au nom des effets de la simultanéité et de la profondeur.

Avec

…Pierre Autin-Grenier, Frédéric Beigbeder, Arno Bertina, Éric Chevillard, Agnès Desarthe, Maryline Desbiolles, Michèle Desbordes, Jean Echenoz, Philippe Forest, Christian Gailly, Laurent Graff, Éric Holder, Nancy Huston, Eric Laurrent, Laurent Mauvignier, Régis Jauffret, Richard Millet, Marie Nimier, Christian Oster, Ollivier Pourriol, Marie Redonnet, Olivier Rolin, Marie Rouanet, Lydie Salvayre, Antoine Volodine…

CHEVALLEY, Guy — Marie Nimier et Marcel Proust

Paru dans Atelier d'écriture, Faculté des lettres, Genève, janvier 2006.

J’ai choisi de réaliser une série de pastiches sur un mode dual. Le principe de base consiste à former des couples composés d’un auteur « classique » et d’un auteur contemporain.

Ici, deux extraits des oeuvres de Marcel Proust et de Marie Nimier

SAIRIGNÉ (de), Guillemette — Ça fait quoi d'avoir un papa ?

Paru dans Mille pardons, des histoires vécues, une exigence universelle, pages 149-154, janvier 2006.

Editions Robert Laffont

Comment en vouloir à quelqu'un qui n'existe pas, qui ne vous manque pas, que l'on a proprement gommé de sa vie ?

Wardle, Cathy — Ce qui n’est pas moi: Writing the Self, Desiring the Other in La Nouvelle Pornographie

Paru dans Cincinnati Romance Review, numéro 25, pages 273-284, janvier 2006.

This paper situates La Nouvelle Pornographie within the context of debates around the terms “women’s writing” and écriture féminine, arguing that whilst her protagonist Marie is concerned with the articulation of a female eroticism defined in opposition to the male, Nimier herself offers us a model of “otherness” and desire which transcends simplistic gender binaries. I argue that through her use of the autofictional narrative voice Nimier explores writing as a site of self-transformation in which the author/narrator can act out alternative visions of her self. Through the relationships both between narrator and protagonist, and between Marie and Aline, Nimier explores a realm of ambiguity which is both pleasurable and disturbing, and within which gender roles can be enacted and ultimately subverted. Marie’s fantasies reverse the conventional gendered structure of desire, positing the female as active desiring subject and the male as passive object, before going one step further to suggest the possibility of a lesbian desire which transcends this gender binary. Thus, my reading of the text identifies Gabriel, the apparent object of Marie’s romantic desires, as in fact the point of articulation of a love triangle through which Marie’s desire for Aline is mediated. Through this triangular pattern of desire Nimier explores the pleasures of the ambiguous and the undecidable as the site of a jouissance which both excites and disturbs, and which gives the text itself its peculiarly seductive quality.

Termite, Marinella — Le Père ou le gant de l’écriture

Paru dans Cincinnati Romance Review, numéro 25, pages 299-311, janvier 2006.

En comparant quelques romans de l’extrême contemporain français qui présentent la figure du père, tant réel que fictionnel, cet article vise à déjouer les mécanismes d’une écriture de la filiation dans les pratiques actuelles, notamment dans les choix de Marie Nimier. L’enquête et la réflexion métascripturale accompagnent l’analyse des ellipses parsemées tout le long du texte comme graduelle prise de conscience d’une limite à explorer et à repousser continuellement au nom d’une série de témoignages tout à fait extérieurs à la relation entre père et fille dessinée dans La Reine du Silence. Cet aspect tend à rendre explicite la difficulté à gérer la figure du père, en dévoilant la technique du « gant » qui semble revêtir un espace défini à priori et apparemment déjà codifié, mais qui, au fond, n’habille pas l’écriture. L’exigence de créer des vides, la nécessité de jouer sur les prises de distance finissent par mettre au point des formes de renversements capables de questionner l’approche identitaire, souci particulièrement évident dans la prose française d’aujourd’hui qui remet en cause toute dimension généalogique, comme le témoignent, entre autres, Eau sauvage de Valérie Mréjen, Le Cri du sablier de Chloé Delaume et Mon père d’Éliette Abécassis.

Rich, Joy — Marguerite Yourcenar’s Le Coup de grâce and Marie Nimier’s La Nouvelle Pornographie : The Role of the Abject in le discours amoureux

Paru dans Cincinnati Romance Review, numéro 25.2, pages 285-298, janvier 2006.

This article is the result of a seminar where le discours amoureux was examined in several twentieth century French novels. I focus on two of them: Le Coup de grâce, by Marguerite Yourcenar, and La Nouvelle Pornographie, by Marie Nimier. A look at le discours amoureux in these novels demonstrates that the language of love is a problematic thing. However, in spite of the faulty or carefully circumscribed rapport between lovers or potential lovers, the elusiveness of fusional relationships, and the pervasive incomprehension between speaking subjects, these novels produce a surprising affirmation of the power of language and of writing to create a space, a discursive site, where singular individuals can meet authentically and where a fragile tenderness is possible. I propose that a necessary element of this precarious space is the condition of abjection as described by Julia Kristeva in Les Pouvoirs de l’horreur. Kristeva’s definition of the abject is compared to Nimier’s use of the term and Nimier’s conception of the truly obscene. Parallels are made between the loathing, treachery, and rejection Kristeva names as abject, and the behavior of characters in Yourcenar’s and Nimier’s novels. The contrast between the preverbal nature of the abject and the safeguard of literary form to frame and express it is presented with reference to Philippe Sollers’ novel, Portrait du joueur, and is related both to Kristeva’s concept of the abject and to its representation in the three novels. I conclude with the examination of the abject element characteristic of any literary work and of literature as the space where love and abject loathing are not mutually exclusive but are the double face of true intimacy.

Murphy, Carol J. — Tel père, telle fille ? Filiations paternelles dans les romans de Marie Nimier

Paru dans Cincinnati Romance Review, numéro 25, pages 247-258, janvier 2006.